Nazis y soviéticos: Cine filmado bajo presión (II) Del odio a la posguerra

Por Pedro Paunero

“La felicidad de unos es la desgracia de otros”

El pequeño Muck

De libros y de odios

El escritor Wilhelm Hauff nació en Stuttgart en 1802 y murió, de fiebre tifoidea, a pocos días de cumplir los 25 años. Había quedado en la orfandad a los siete años, más o menos la edad que imaginamos que tiene el protagonista de “El pequeño Muck” (publicado en 1826), uno de sus cuentos más célebres, en el que se basa la película “El tesoro de Muck” (Die Geschichte vom kleinen Muckde, 1953) de Wolfgang Staudte, cineasta, actor y actor de doblaje activo antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Staudte, considerado como uno de los mejores realizadores alemanes debido, entre otros elementos, a las preocupaciones sociales presentadas en sus muchas películas, terminaría sus días dirigiendo filmes insulsos para la televisión, una vez que el “Manifiesto de Oberhausen”, que llamaría la atención sobre el nacimiento del Nuevo Cine Alemán, en 1962, lo marginara como una reliquia cinematográfica.

La trama oriental de que hace gala la historia de Muck, debido a que los cuentos reunidos en “Las mil y una noches” habían sido traducidos al francés en 1704, por Antoine Galland, y ejercerían indudable influencia en la sociedad y las artes, era una constante en su época, una moda de la que varios autores se hicieron eco, por lo que la crítica desdeñó a Hauff como a un mero autor comercial, ya desde entonces. Hauff es, también, el autor de una de los dos novelas sobre la vida de Joseph Ben Issachar Süßkind Oppenheimer (mejor conocido como Joseph Süß Oppenheimer, exitoso consejero y asesor en finanzas del Duque Carlos Alejandro de Wurtemberg, que fuera acusado de malversar fondos, de poseer casas de juego, de monopolizar el comercio de tabaco, sal, licores y cuero y de pretensiones obscenas con las damas de la corte), en las cuales se basaba el guion de la película “El judío Süß” (Jud Süß, 1940), de Veit Harlan.

La otra novela, “El judío Süß”, fue escrita por Lion Feuchtwanger (publicada en 1925), un autor judío pro germanista que terminaría abjurando del judaísmo sin llegar, jamás, a apoyar al nazismo, y que escribió su novela –se dice-, no con afanes racistas, sino como un estudio del poder, de la codicia y de sus entretelones, comunes a todo ser humano pero que, al ocuparse de una figura como Süß, era imposible que no se viera inmiscuido en la controversia. A favor de Feuchtwanger habla el que los nazis lo estigmatizaran como al “enemigo número uno del Estado”, y el que sus libros fueron quemados en la purga literaria del régimen. Murió en Los Ángeles, en el exilio auto impuesto, después de escapar de un campo de concentración. En el libro, Feuchtwanger resalta los celos y, por ende, el odio que despierta Süß en quienes le rodean, pero cuida, a la vez, de mostrar y señalar la corrupción en la que se va deslizando el personaje quien, en un momento dado, descubre ser hijo biológico de un noble, aunque muere ejecutado como integrante del pueblo hebreo.

Huelga decir que ambas novelas han sido utilizadas, manipuladas y tergiversadas como propaganda antisemita cada tanto tiempo, aunque en el caso de Hauff no resulta del todo claro dicho mensaje, ya que la historia es demasiado ambigua para sacar conclusiones; por ejemplo, al final del libro, cuando Süß es condenado a morir debido a sus desleales intereses económicos, descubre que, realmente, no es judío de nacimiento (anécdota que repite Feuchtwanger, en clara muestra de orgullo de raza, cuando su propio Süß, en proceso de martirio, subraya la pertenencia espiritual hebrea, al recitar la plegaria del Shemá Israel), pero lo oculta, para no traicionar al pueblo que lo vio crecer, detalle que lo dignifica y hasta lo recubre de heroicidad. En la historia real, al auténtico Süß se le ofreció la “oportunidad” de perjurar del judaísmo y convertirse al cristianismo, imposición que rechazaría para morir como judío, en una anécdota tan altamente significativa que por fuerza pasaría a las obras literarias.

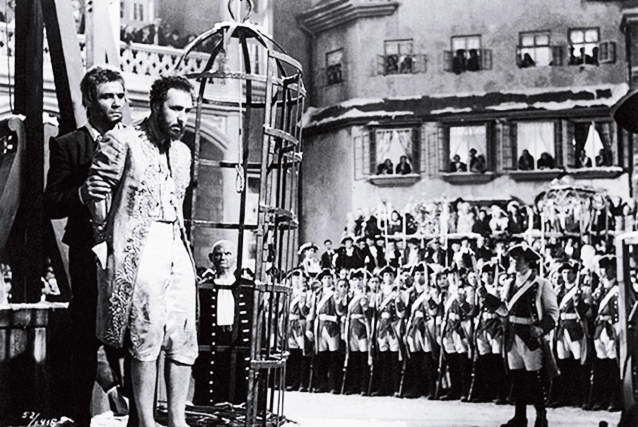

La infame cinta “El judío Süß” (1940) de Veit Harlan, tiene el dudoso honor de pertenecer a la llamada “Trilogía antisemita nazi”, al lado del falso documental “El judío eterno” (Der ewige Jude, 1940), de Fritz Hippler, y la históricamente inexacta “Los Rothschild” (Die Rothschilds Aktien auf Waterloo, 1941), de Erich Waschneck, a la vez, inmersas en ese puñado de películas abiertamente racistas que el régimen nazi engendró, al que le importaba más presentar narraciones épicas y nacionalistas, comedias y musicales, que un cine claramente impregnado de odio. El cine, también entendieron los nazis, aunque poderoso como medio propagandístico, era, principalmente, eficaz entretenimiento popular.

“El judío Süß” fue exhibido con intenciones doctrinales, en los días previos a la invasión a la Unión Soviética y fue vista –según coinciden diversas fuentes- por la increíble cantidad de 20 millones de espectadores alemanes. Costó unos dos millones de marcos, pero recaudó más de seis millones, convirtiéndola en un éxito, en franco contraste con “El judío eterno”, cuyos estereotipos raciales resultaron demasiado grotescos para el público: la película se metía con actores que habían dejado Alemania, y habían encontrado no sólo refugio, sino un ambiente propicio para su trabajo, en Hollywood, como Charles Chaplin, Peter Lorre o Ernst Lubitsch, y científicos de la talla de Einstein, cuyas teorías son tachadas de seudo científicas. Para esta cinta, el alemán “ario”, por muy pobre que fuera, resultaba moralmente superior al judío promedio, sucio, decadente e inmoral, aunque, siempre rico debido a su inclinación natural a acumular dinero.

Por el contrario, “El judío Süß” es una cinta de calidad, tanto técnica como estéticamente, que choca frontalmente con su argumento cargado de odio y de contradicciones. Tiene dos finales, el aceptado por Goebbles para su proyección –que sabía, claramente, que la propaganda se digiere mejor en un drama ficticio-, en el que Süß muere como un cobarde (la condena que pesa sobre él no sería por extorsión y enriquecimiento ilícito, sino por violación de una cristiana) y, extrañamente, otro alternativo –que existe, por lo menos en uno de los tratamientos del guion original-, en el cual el consejero termina sus días ejecutado, después de mostrar coraje y dignidad, que lo acerca al final de los libros de Hauff y Feuchtwanger.

Tanto “El judío Süß” como “Los Rothschild”, en la que se plasmaba, y deformaba, el papel de dicha familia en las guerras napoleónicas en la que, de nuevo, el tema era la malversación de fondos, eran las versiones que el nazismo oponía como respuesta a cintas que, en Hollywood, habían mostrado previamente una visión favorecedora de los personajes que retrataba. Así, fue primero “The House of Rothschild” (1934), cinta “pre-code” dirigida por el eficiente artesano Alfred L. Werker, en la que actuaba Bela Lugosi, y “Jew Süss” (1934), de Lothar Mendes, en la que el consejero de Wurtemberg quedaba como un héroe y en la que Conrad Veidt, uno de los grandes del cine alemán que habían escapado a los Estados Unidos, le daba vida.

De “El judío Süß”, se cuentan anécdotas tales como la que dice que Himmler obligó a las tropas de la SS a verla, en un claro acto de provocarles aversión a todo lo judío; que tanto el reparto como los involucrados en la producción, a la hora de ser juzgados por los tribunales aliados, alegaron que sólo obedecían a los dictados de Goebbels, y actuaban como los profesionales que eran, en papeles horribles; que Werner Krauss, uno de los contados actores abiertamente antisemitas de la película (el doctor Caligari en la legendaria película de Robert Wiene, ni más ni menos), habría interpretado trece papeles estereotipados, incidiendo en cada rol, hasta deformarlo; su director, Harlan, escapó por poco de ser ahorcado –como sí le sucediera a Süß- y vivió y dirigió más películas, en la República Federal Alemana, aunque jamás pudo quitarse de encima el estigma de ser el único cineasta de la historia en ser acusado por “crímenes contra la humanidad”.

A su favor, Leni Riefenstahl, la también vilipendiada, a la vez que admiradísima directora de “El triunfo de la voluntad” (Triumph des Willens, 1935) y “Olimpia” (Olympia, 1938), citó en su libro de memorias que, Harlan, le había confesado que había hecho todo lo posible, sin lograrlo, para rehuir de la filmación. Ferdinand Marian, el actor shakespeariano que hiciera de Süß, casado, por cierto, en primeras nupcias con una pianista judía, lleva al extremo su actuación, rayando, en varias ocasiones, en la mera caricatura del personaje; en su descargo, podemos señalar que, irónicamente, su actuación es poderosa en otras escenas, al grado que recibiera cientos de cartas de admiradoras que no sólo confesaran que se sentían enamoradas de él, sino del personaje de Süß, lo que demuestra la veleidad del público (“ario”, en este caso) y cómo este es capaz de echar abajo las maquinaciones de los Goebbels de este mundo. Marian murió bajo circunstancias no aclaradas, en un “accidente” de auto, del que se ha sospechado que fue intencional, en 1946. Acaso el papel que lo marcó de por vida le había orillado, así, al suicidio. De la “trilogía antisemita”, que hasta 2010 había permanecido censurada (la mayoría de las copias distribuidas en el extranjero fueron destruidas), “El judío Süß” fue exhibida en Alemania, con una nota introductoria que la situaba en su contexto histórico. La gente acudió masivamente a verla y la condenó –suponemos- por unanimidad.

Los gozos de la posguerra

Wolfgang Staudte, con el pequeño papel secundario que tuviera en “El judío Süß”, había logrado evadir la condena, y siguió actuando y dirigiendo tras la guerra. “El tesoro de Muck” (Die Geschichte vom kleinen Muck, 1953), una de sus varias películas gozosas, fue la cuarta de las, hasta ahora, ocho adaptaciones que se han rodado de la historia escrita por Hauff, y muestra ese orientalismo, en todo su esplendor, del que se hablara al principio. La película retoma la atmósfera esencial del cuento, en una producción para la que no se escatimaron esfuerzos, ni dinero, rodada en los estudios de la legendaria UFA, en el parque cinematográfico de Babelsberg (en los que aún se conservan reproducciones de “los jardines del pequeño Muck”, como una de sus atracciones turísticas), y utilizando, como locación, el baño turco que el Príncipe Albrecht de Prusia mandara construir en 1843, en memoria de su viaje a oriente (siguiendo, por supuesto, con esa fascinación por lo oriental), situado en el Castillo de Albrechtsberg, en Dresde; su argumento es el de la otredad vista, primero, como una amenaza y, después, como la de una situación casi divina, poseedora inherente de ciertos dones, lo que subraya, irónicamente, la naturaleza anómala de esa “otredad”, en sentido positivo y moralista, sin llegar a ser moralino.

A través de esta lectura, Muck (interpretado por Thomas Schmidt, con apenas 11 años), el hijo de un anciano, bastante pobre pero muy respetado, niño ingenuo y jorobado, se mueve a través de un paisaje evidentemente tomado de “Las mil y una noches”, con la magia y el encanto inherente a esta clase de historias. El original, titulado “La caravana”, incluso remedaba la técnica literaria de la “narración enmarcada” del clásico de oriente, es decir, al principio, un grupo de integrantes de una caravana se cuentan historias los unos a los otros, con intención de entretenerse, cada vez que hacen un alto para descansar. Le toca el turno a un tal Muley, el cuarto de los narradores, “el mercader más joven y divertido”, que cuenta la historia de Muck. El mismo Muley y sus amigos, cuando niños, se burlaban del “pequeño Muck”, ya muy viejo, el padre de Muley le da una lección, al golpearlo físicamente como castigo con su pipa en las nalgas, y es quien, primero, le hace saber del pasado de Muck. Una historia dentro de una historia, hasta la esquizofrenia (que, a la vez, puede estar inserta en una mayor), como hiciera Scheherezade, para escapar de la muerte en manos del aburrido sultán Shahriar. En las películas, por conveniencia del guion, sólo se aborda la historia de Muck, desde el principio, prescindiendo de esa suerte de cajas chinas que las volverían, quizá, más profundas e interesantes, desde el punto de vista narrativo.

La película comienza con Muck, empleado en el taller de un ceramista –se sustituye al padre de Muley como narrador-, ya viejo (Johannes Maus), a quien le encargan ir a dejar un pedido, porque uno de sus compañeros está ocupado y no puede hacerlo. Le dicen que el aire fresco le hará bien. Muck trata de evadir esa responsabilidad. Le preguntan por qué, y contesta que “el aire no es problema, sino la gente”. Al no poder soslayarlo más, sale a la calle. Es cuando un ejército de niños lo persiguen a través de los callejones, arriba, abajo, arrojándole objetos al son de una cancioncilla perversa:

“Pequeño diablo, hombre maldito, no nos eches el mal de ojo”.

A su paso, un niño forma la silueta de un camello en el suelo, valiéndose de trozos de vidrio, mientras que otro le pregunta por qué no le ha hecho la joroba, a lo que el pequeño artista responde que “no hay suficientes trozos de vidrio en el mundo” para hacérsela. La alienación (en el sentido de extrañamiento y, por lo tanto, de separación) de las personas “jorobadas” o corcovadas, cuyo término médico correcto es “cifosis” para diferenciarlo, biológicamente, de la parte anatómica que caracteriza a un grupo zoológico (entre los que se cuentan, precisamente, los camélidos), es antigua. La encontramos en el clásico de Víctor Hugo, “Nuestra Señora de París” y Cuasimodo, el campanero deforme de la catedral (cuyo nombre, bastante significativo, “Casi hecho”, es determinante), o los personajes de la relevante “La torre de los siete jorobados” (1944), película española de Edgar Neville (con una influencia del expresionismo alemán digna de la ciudad de los obreros de la “Metrópolis”, o de los refugios del “Mabuse”, de Fritz Lang)[i], en la que los jorobados son, todos, personajes siniestros, envueltos en un complot para ocultar una ciudad subterránea, construida por judíos. Muck, en cambio, tanto en el cuento como en las adaptaciones cinematográficas, se trata de un ser bondadoso, incomprendido, separado de la sociedad como un apestado, por el peso de la tradición y la superstición. El cuento, según se ha interpretado, sería una parábola de la situación de la Confederación Germánica que existiera desde 1815 a 1866, respetable, pero sin poder de facto en Europa, gobernada desde Viena, semillero de todo ese complejo de inferioridad que empujaría al pueblo alemán a tomar acción en la historia, hasta culminar con un nacionalismo histérico, que provocaría las dos guerras mundiales con sus desastrosas consecuencias. Hauff, por lo tanto y, con él sus obras (escritas en el primer cuarto del siglo alemán, repleto de agitaciones sociales y enfrentamientos fratricidas), se inscriben en un período de romanticismo nacionalista, afectado por las derrotas napoleónicas, en cuyo seno se albergaba un antisemitismo latente y un afán revanchista añejo.

El viejo Muck se refugia en el taller, pero los niños lo persiguen, y trepa a uno de los estantes más altos, desde el cual les cuenta a los pequeños salvajes su infancia. El padre de Muck (Friedrich Richter) sólo posee una cuchara dorada, muy codiciada por sus inescrupulosos parientes quienes, una vez fallecido el anciano, echan a Muck de su propia casa. Pero Muck es uno de esos elegidos por los dioses, o por los hados, ya que su condición de paria, aunque permanente, no logra evitar que endurezca su corazón ante las adversidades. Muck parte al desierto, en busca de la inasible figura del “Mercader de la fortuna”, pero da, en cambio, con una bruja (Trude Hesterberg), poseedora de muchos gatos, que lo mantiene en cautiverio. Uno de los gatos rompe una jarra, en la que encuentra un par de babuchas que resultan ser mágicas, pues otorgan gran velocidad a su dueño, y un bastón que señala los lugares exactos en los que yacen tesoros enterrados. El niño escapa y, tras algunas vicisitudes, debido a los objetos numinosos que posee, se convierte, tras derrotar al mensajero del bobo sultán (Alwin Lippisch), en una carrera, a la vez en mensajero, rodeado, claro está, de la envidia de los cortesanos. Ecos de “El asno de oro”, esa divertida novela latina de Apuleyo, se localizan en las escenas en las que a Muck, después de comer un higo, le crecen orejas de burro y, después de comer el higo de otro árbol, descubre la manera de contrarrestar el hechizo, revelación afortunada con la que podrá vengarse –mejor dicho, gastarles una broma pesada, ya que en el chiquillo no se alberga el resentimiento- de la corte del sultán. Rodada en Agfacolor, esa respuesta alemana al Technicolor americano, y con efectos especiales notables, la cinta fue un éxito total de la República Democrática Alemana.

Una vez borrada la metáfora traumática de esa Alemania decimonónica, tan disminuida, e informe, por sus múltiples cambios fronterizos, como el mismo Muck, vencedora, después, a través de su campaña de guerra total contra Europa, ya en el Siglo XX, hiper racista pero derrotada al final ¿pudo, el espectador de entonces, reconocer en esta película, siquiera tangencialmente, una metáfora de los pueblos que el nazismo despreció y exterminó? ¿O, acaso, haya otredades dentro de las otredades y no pudieron verlo? Recordemos, para empezar, que la cinta se rodó bajo la férula soviética y, más allá del mero entretenimiento y la huida de la realidad, tan necesaria siempre, estaba destinada a un público infantil que, suponemos, acudiría a los cines acompañado de sus padres, que verían más allá del mundo apolítico recreado en la pantalla.

Si, como dijera Arthur Schnitzler, cuya novela adaptara Kubrick en “Eyes wide Shut” (1999), “ningún sueño es por entero un sueño”, así mismo, ningún cuento de hadas, y sus versiones para el cine, son sólo películas para niños. Su contexto, la vida personal de sus autores, y las condiciones de rodaje, nos descubren datos, en ocasiones más inverosímiles e interesantes, que los universos diegéticos de que se ocupan. Si bien es necesario separar la obra del creador, también lo es aprender a leer y ver entre líneas, las demasiadas aristas de toda creación humana, principalmente en el cine, medio de penetración social de suma eficacia donde los haya.

Notas

[i] Alfonso San Miguel Montes, catedrático de la Universidad de París IV-Sorbona, ha puesto en duda esta apreciación. Su exposición puede leerse en el ensayo “La torre de los siete jorobados: cuando el Madrid castizo abrió una puerta a un modelo urbano expresionista”, en el siguiente enlace:

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-torre-de-los-siete-jorobados-cuando-el-madrid-castizo-abrio-una-puerta-a-un-modelo-urbano-expresionista/html/b3ba7107-9f51-43c2-b9bc-7656a28d8642_2.html

LEE TAMBIÉN:

Nazis y soviéticos: Cine filmado bajo presión PARTE 1